La partenza da Agra

Sono le 5:30 del mattino. Agra è già sveglia, rumorosa, impaziente, come se non fosse mai davvero andata a dormire. Siamo in stazione. Oggi prenderemo un treno di sette ore per raggiungere la città sacra indù: Varanasi.

C’è un caos pieno, vissuto. Alcune persone sono accovacciate sul pavimento e scrutano con occhi scuri i passanti; altre dormono stese su cartoni, le braccia sul viso per ripararsi dalla luce fredda delle lampade; altre ancora si muovono distratte alla ricerca del binario, gridando qualcosa in hindi, una lingua che mi suona confusa e lontana.

È così presto, e fa già così caldo.

Raggiungiamo la piattaforma e saliamo sul treno. Il Vande Bharat non è uno di quei convogli sovraffollati visti nei reel su Instagram; se avessimo preso una terza classe notturna, probabilmente la mia compagna di viaggio, germofobica, mi avrebbe disconosciuta a vita. Tutti i posti nella nostra carrozza sono occupati. Nell’aria, l’odore del chai caldo si mescola alle spezie: dopo dieci giorni in India mi è diventato quasi familiare, come un profumo di casa… ma di una casa che non mi appartiene davvero.

Ci sediamo. Dal finestrino guardo il flusso continuo di gente che sale e scende, caricando vagoni di enormi sacchetti colorati e stracolmi. Poco dopo, con puntualità sorprendente, il treno lascia la stazione di Agra.

L’India ha un evidente problema con i clacson. Anche in treno, quel suono non smette di rimbombare nella testa. Ma forse serve. Il convoglio attraversa villaggi, baracche e agglomerati costruiti a pochi metri dai binari, dove i bambini giocano nel terriccio. È necessario segnalare il proprio passaggio, anche con prepotenza. Il clacson diventa il nostro compagno di viaggio.

Ora dopo ora, Il panorama cambia tra una stazione e l’altra, conservando però sempre uno stesso fil Rouge tra il sacro e l’assurdo.

Il sole sale piano, riscaldando i colori delle scene di quegli spaccati di vita quotidiana che si propongono oltre questo vetro graffiato e sporco, e che scorrono: uomini chini a spaccare pietre tra le rotaie con martelli improvvisati, campi arsi, baracche incollate alla terra. Queste scene corrono fuori come un vecchio film, e quel vetro spesso non è più un finestrino, è diventato una finestra, ma sul mondo.

Il paesaggio si allarga come un grandangolo e sotto i miei occhi, declina le sue tinte e si ripropone e ripete, in un susseguirsi di baracche e di campagne piene di spazzatura. Allontanando lo sguardo, e in un punto isolato di un campo, una donna. Seduta da sola, in mezzo all’erba alta. Il suo saari colorato rompe il paesaggio.nProvo a darle un nome, una forma, a chiedermi chi è, e se, almeno in qualcosa, ci potremmo mai assomigliare.Mi domando se anche lei, qualche volta, immagina che dall’altra parte del mondo esista una donna diversa, ma non del tutto. O se, semplicemente, non lo immagina affatto. Se non ha idea che una realtà diversa sia possibile.

Il treno taglia in due un villaggio. Le case sono così vicine ai binari che sembra di poterle toccare. Persone sedute per terra, mucche che si spostano lente e annoiate verso l’ombra, sollevando polvere.

Più avanti, il mio sguardo si posa su un bambino. Avrà forse 4 o 5 anni. Sta correndo, indossa solo una maglia azzurra tutta sporca, e troppo grande per il suo corpicino minuto. Lo osservo meglio, gli manca un braccio. Nella mano destra stringe il filo di un aquilone rosso e giallo. Rincorre il treno, parallelamente, nel senso di corsa; la velocità aumenta, e lui diventa un piccolo puntino lontano, fino a poter scorgere solo la sagoma dell’aquilone.

Ho una stretta al cuore. Quelle immagini che passano, si ripetono, sono così forti che alimentano esponenzialmente il senso di impotenza verso l’intero universo che lì fuori sta vivendo una vita così distante dalla mia. Non riesco a respirare bene. L’aria entra a metà, come se qualcosa premesse contro il petto. Quella sensazione non mi abbandonerà per ore.

Ad ogni fermata sale e scende qualcuno. Tutti carichi di borse, sacchetti, scatoloni. Mi chiedo dove stiano andando. Che storia si portano dietro. Perché sono qui, ora, proprio con me, su questo stesso treno. E se davvero tutto fosse già scritto, come dicono, allora qual è il senso di questa condivisione? Perché certi incontri, anche silenziosi, sembrano volerci dire qualcosa?

Mentre i miei pensieri fanno voli pindarici senza ritorno, inizio ad osservare le persone sedute intorno a me; anche dentro il vagone ci sono così tanti mondi. C’è una donna seduta nella fila opposta alla mia, ha tolto le scarpe e porta tanti anelli alle dita dei piedi…e lo sguardo perso nel suo smartphone. Nei miei occhi, il riflesso di montagne di spazzatura, che bruciano, creando nubi di fumo che si arrampicano verso cielo.

Passano delle altre ore, e tutti nel vagone si alzano. Non capiamo se siamo arrivate, così chiediamo a un signore se quella fosse la stazione di Varanasi, e ci fa un cenno con la testa, con un grande sorriso nascosto da due fitti baffi neri. Queste sette ore sono volate, ma siamo arrivate a Varanasi, la città sacra, quella che per tanti è un sogno nella vita… per la loro morte.

Un mondo di contrasti così forti in una città con quattro milioni di abitanti, e forse altrettanti milioni di mucche; un posto con tanto caos che scorre nelle sue vene, arterie che muovono i battiti di un cuore di spiritualità pulsante che le parole, da sole, non possono raccontare.

Si dice che Varanasi sia stata creata da Shiva, divinità della distruzione e della trasformazione. Per questo è uno dei luoghi più sacri dell’induismo. Ogni devoto sogna di morire qui, per concludere la propria esistenza nel punto in cui la sacralità diventa linfa. Paradossalmente, vitale.

Almeno una volta nella vita, invece, ci si deve bagnare nelle acque del Gange.

Il Gange. Uno dei fiumi più inquinati al mondo. Colmo di scorie industriali, rifiuti, liquami. Eppure, anche luogo dove vengono “riposte” le ceneri dei defunti, dopo essere stati arsi nei crematori lungo le rive. Si crede che spargere le ceneri nel Gange interrompa il ciclo delle reincarnazioni e conduca l’anima alla moksha: la liberazione, il paradiso.

La fede, in India, è qualcosa che non si può capire con la testa. Bisogna lasciarsi attraversare. Non serve capirla. Serve sentirla; bisogna abbandonarvisi, e non con la mente, ma con lo spirito.

L’arrivo a Varanasi

Il nostro arrivo ai Ghat, quei grandi scaloni che accompagnano pellegrini provenienti da ogni angolo dell’India alla riva, è strano; Ilaria continua a chiedermi se anche io stia sentendo il senso di pace che avverte lei; le dico di no, mi sento irrequieta. Sto metabolizzando questo luogo, e il viaggio per raggiungerlo. Ho il respiro ancora spezzato.

Varanasi riporta emotivamente al primordiale. Non lo avverti subito, e questo ti disorienta. Non è facile essere catapultati in qualcosa che sembra così grande, così profondo, così reale, eppure, così magnificamente incomprensibile.

Camminiamo.

Rispetto al centro della città, con la sua frenesia costante, le sponde del Gange sembrano avvolte da un’altra dimensione: una pace strana, brulicante di presenza umana, ma pur sempre pace. Forse anche io inizio a sentire ciò che prova Ilaria.

Passo dopo passo incrociamo molte figure: alcune immerse in acqua, che si calano giù con la testa e si rialzano, ripetutamente, per ripulirsi dai peccati terreni e ottenere la purificazione spirituale; ci sono delle ragazzine che vendono ghirlande galleggianti di fiori e candele, offerte per Ganga, la dea che personifica il fiume Gange.

Piano piano, non so in che modo, ma ricomincio a respirare in maniera normale, nonostante l’odore di spazzatura si fonde con quello di carne bruciata. Sulle rive del fiume, in diversi punti ci sono dei crematori nei quali, ogni giorno, vengono bruciati tra i 200 e i 300 corpi, i cui resti vengono gettati nel fiume sacro. Prendiamo posto sui gradini del Dasaswamedh Ghat dove tutto l’anno, all’alba e al tramonto, ha luogo la cerimonia dell’Ganga Aarti, la venerazione del fiume, rituale di ringraziamento alla dea Ganga.

Questa manifestazione porta con sé una forza mistica e potenza rigeneratrice difficili da raccontare a posteriori.

Ganga Aarti: la venerazione del fiume sacro

Lentamente e in maniera stranamente ordinata, i gradini si riempiono di fedeli che si preparano ad assistere alla celebrazione, il cui inizio coincide con l’orario del tramonto. Con il calare della luce, cambiano gradualmente anche i colori del contesto; brillano sempre di più i saari delle donne, che si fanno strada tra i volti scuri e sereni di uomini e bambini. Tra i fiumi di persone, tantissime hanno lo smarphone tra le mani, e stanno videochiamando parenti a casa, cosicché anche da lontanissimo possano in qualche modo essere parte di quel momento così pieno, così che il lungo viaggio di chi è seduto sul ghat in quel preciso istante, non sia stato vano, ma mezzo di condivisione di un pezzettino dell’immensa Varanasi. Il rito inizia. I Pandit, giovani monaci Brahmin, sono posizionati su un palco e portano avanti la celebrazione, che sembra confusa, tra fumi di incenso che si intrecciano con parole che non comprendo. Mi guardo intorno, i partecipanti sembrano quadruplicatisi, arrivando quasi alle sponde del fiume; ci sono persone ovunque che seguono con lo sguardo ogni movimento del corpo degli officianti, mentre altre pregano con le mani giunte all’altezza della testa e con gli occhi chiusi.

La parte più importante del Ganga Aarti è quella che coinvolge il fuoco. Fiamme fitte che partono da enormi lanterne, fatte ondeggiare a ripetizione dai brahmin. Il fuoco rappresenta il divino, la purezza e il ciclo della vita. Le fiamme diventano simbolismo di luce che scaccia l’oscurità, quel buio che è morte, che ci raggiunge quando finisce la vita. Sembra tutto confuso, ma è una visione simbolica di vita molto forte, per un luogo in cui le persone vengono a morire. È passata quasi un’ora, la cerimonia finisce e quella fiumana di persone si disperde nelle stradine della old town. Sembrano quasi scappare frettolosamente, come se fossero in ritardo per qualcosa. Diamo anche noi la buonanotte al Gange. Domani all’alba ci ritroveremo qui, e con una barchetta attraverseremo le sue acque scure, torbide, sacre.

L’alba sul Gange

Anche stamattina la sveglia suona prestissimo. Sono le 4, e dalla stanza del nostro hotel sembra tutto così silenzioso, come se la città fosse ancora sotto le braccia calde di Morfeo, come se fosse fin troppo presto anche solo per mettere insieme le sensazioni che stiamo vivendo. E troppo presto anche per dare spazio ai pensieri.

Guardo fuori dalla finestra e vedo quel grigiore che ci ha accompagnato per tutto il viaggio; da qui il ricordo del senso di pace provato sulle sponde del fiume sembra appartenere a un altro luogo lontano. Il nostro driver è già fuori ad aspettarci. Non dice molto, ma accenna un sorriso. Forse è troppo presto anche per lui.

Raggiungiamo la città vecchia, è ancora buio, il sole è lontano dal sorgere, eppure le strade del centro sono in fremito: il rumore dei clacson che si sovrappongono fa solo da sottofondo confuso alle chiacchiere delle centinaia di persone che popolano la strada principale, mentre sorseggiano rumorosamente un chai e si dirigono verso il Gange.

Sui marciapiedi, alcune donne sono sedute per terra su grandi coperte colorate. Davanti a loro, una distesa di bottiglie di plastica vuote. Contenitori di ogni forma e dimensione. In un primo momento non ne capisco il senso. Chi comprerebbe taniche di plastica vuote?

Tutti.

La risposta è semplicemente questa. Tutti.

A volte mi sento così stupida nel decodificare, valutare e analizzare ogni cosa che vedo, dal mio punto di vista, come se fosse il solo, e a tratti universale. Per me quelle bottiglie vuote sono rifiuti, ma per un indù che percorre migliaia di km, anche a piedi, per raggiungere Varanasi, quel semplice oggetto è un tesoro. È prezioso poter portare l’acqua del Gange al proprio papà anziano e ammalato, che purtroppo non potrà realizzare il sogno di bagnarsi nel fiume sacro prima di lasciare il mondo terreno. È prezioso far bere un sorso di quell’acqua a un abitante del villaggio, troppo vecchio e troppo provato dalla vita per poter percorrere quel viaggio, prima di esalare l’ultimo respiro. Per me è spazzatura, per loro è vita pura.

Mi sento superficiale, tanto. Come se per l’ennesima volta non avessi capito nulla di quel posto, di quelle persone, di quella realtà.

Arriviamo alle sponde, la cerimonia del Ganga Aarti dell’alba è quasi volta al termine. Comincia ad alzarsi una timida luce e diventa più facile identificare la reale mole di persone presenti. Mi allontano un po’ e vedo fedeli che stanno abbandonando gli abiti sui gradini per entrare in acqua. Ci sono sacerdoti seduti per terra, in vari punti, in attesa che qualcuno vi si sieda accanto per ricevere una benedizione in cambio di un’offerta. In tanti bevono l’acqua del fiume, c’è chi si sciacqua i denti, e chi riempie taniche fino a farle strabordare, chi si rifresca il volto, chi lava i vestiti. Bambini, anziani, tante donne.

È veramente complicato descrivere come mi sento; un po’ fuori luogo, come se stessi profanando questo posto così santo con la mia presenza, perché non potrò mai davvero coglierne l’essenza, se non in maniera superficiale e mai veramente consapevole.

Eppure, mi sto sentendo parte di questo cosmo fatto di secoli di fede, di migliaia di pellegrini che lo raggiungono ogni giorno, da ogni luogo, fatto di sofferenza per la morte e di gratitudine per la vita che, inarrestabile, va avanti. Ragiono, e capisco che io, oggi, sto vivendo quello che per milioni di indù è un sogno, che è scritto nel loro destino. Ci vuole un enorme rispetto di fronte a tutto questo, e a tratti non mi sento all’altezza di vivere quel luogo.

Prima di salire sulla barca, anche noi compriamo un presente per la dea del Gange: una piccola ciotola di alluminio con fiori, una candela e una cassetta di fiammiferi, che serviranno ad accendere la fiamma prima di abbandonare l’offerta in acqua.

Saliamo sull’imbarcazione, e il nostro Caronte indù ci traghetta verso il centro del fiume. Dalla barchetta lo scenario è completamente diverso. Siamo in mezzo alle due sponde del Gange: sulla destra la caotica Varanasi, con tutti i suoi gradini, le imbarcazioni, le miriadi di persone in acqua e fuori. Sulla sinistra una lingua di sabbia, una terra vuota e arida; vita e morte, anche qui, si guardano da due rive opposte…

In questa parte desolata, in lontananza, scorgo delle figure. Sono poche, sparse in vari punti del perimetro. Chiedo alla guida chi siano. Mi dice: “Lì vivono gli Aghori.”

Gli Aghori: gli asceti induisti necrofili e coprofagi

Ho studiato tanto l’India prima di partire, ho letto libri e fatto ricerche di ogni genere, perché volevo essere preparata di fronte a ciò che avrei trovato all’arrivo.

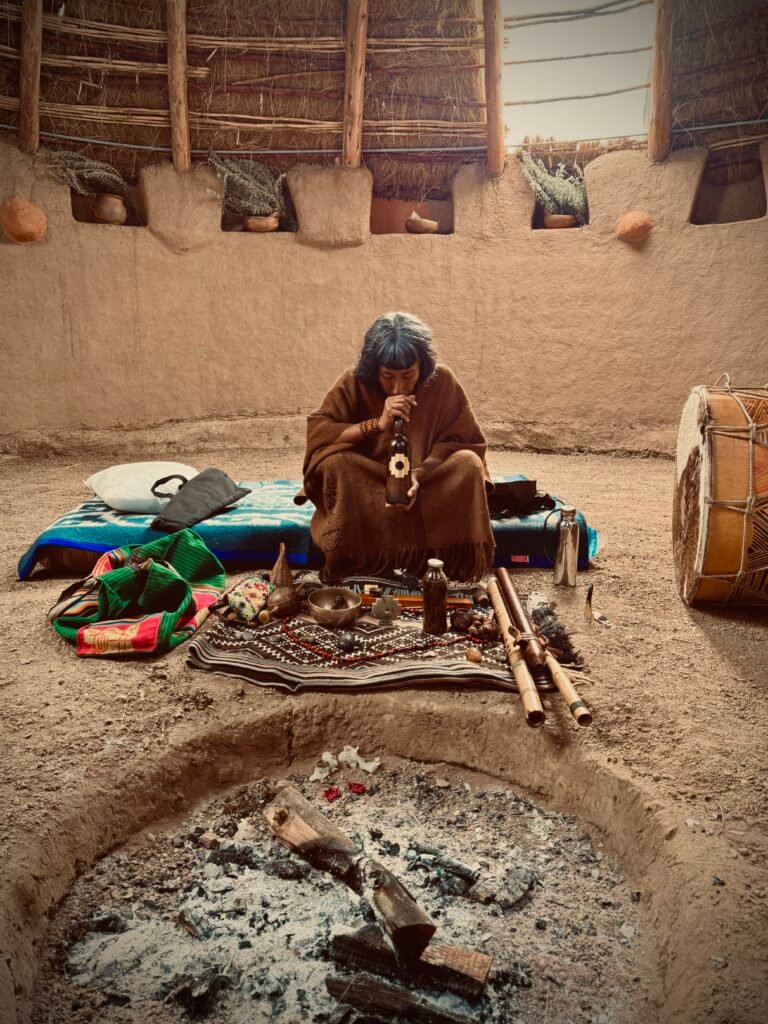

Avevo scoperto dell’esistenza degli Aghori alcuni mesi prima della partenza; gli Aghori una tribù di asceti induisti che venerano il dio Shiva in una maniera abbastanza estremista. Gli appartenenti a questa setta sono poche centinaia, rifiutano tutto quello che è materiale, vivono di stenti, vestiti di stracci e abbandonano lo stile di vita convenzionale per qualcosa di “altro”, e più profondo.

Gli Aghori non sono la classica tipologia di eremiti che figurano nell’immaginario comune, ma è altrettanto facile riconoscerli: hanno sì barba, capelli lunghi e torsi nudi, ma indossano grandi collane, fumano marihuana e hanno le facce coperte di cenere; delle ceneri dei corpi che vengono bruciati nei crematori sul fiume, per ricordare a loro stessi che la morte è di tutti, e che prima o poi arriverà il momento in cui sarà necessario abbandonarvisi.

Sono coprofagi e sono cannibali, gli Aghori. Si nutrono di parti dei cadaveri, delle carni rimanenti dei corpi che galleggiano nel Gange; bevono la loro stessa urina e mangiano le loro feci. Sono soliti fare dei rituali con crani e ossa ripescati dalle acque sacre.

Perché lo fanno? Potrebbe essere la domanda comune, con faccia di disgusto, sentendo parlare di loro, ma una risposta sensata esiste: queste pratiche hanno lo scopo di disumanizzare la persona e distruggere il suo ego, perché solo tramite l’annullamento dell’io si può davvero raggiungere la Moksha, il paradiso. Come può tutto questo essere comprensibile per noi, che non lasciamo mai lo smartphone a casa e che passiamo la vita tra call, meeting e apericena? Seppur indecifrabile, mi affascina sapere quante vite diverse vivono la stessa terra, e come ciò che è osceno e disumano per alcuni, è semplicemente normalità in un altro posto del mondo.

Li osserviamo da lontano. Silenziosi. Sembrano statue, immobili sulla sabbia. Inaccessibili. Non scattano selfie, non sorridono ai turisti. Non si fanno vedere per essere guardati. Loro stanno lì, da secoli, ai confini dell’umano, a ricordarti che la morte non è solo fine, ma trasformazione. È una presenza viva, concreta, continua.

Il barcaiolo rimette in moto la lancia. Nessuno parla. Il rumore del motore si irradia nelle acque con un suono lento, regolare. Sulla riva, il sole ormai è alto, e la città si è svegliata del tutto. I ghat si animano di corpi, colori, suoni. I morti e i vivi convivono, si sfiorano, si parlano senza paura. E io inizio, piano piano, a capirlo.

Le cerimonie di cremazione sul fiume

La barca si accosta in prossimità di uno dei ghat più antichi: Manikarnika Ghat, il luogo delle cremazioni.

L’odore si sente prima di vedere il fuoco. Un misto di legna, carne, incenso, e qualcosa che non so descrivere. Forse è solo la morte, quando diventa materia.

I corpi vengono portati avvolti in teli arancioni o bianchi, a seconda del genere e dell’età, a spalla, dai familiari o da uomini del mestiere. Vengono adagiati su cataste di legna già pronte. C’è un silenzio strano, composto. Nessuno piange. Nessuno si dispera. I volti sono sereni, quasi grati.

Nel rituale indù, la cremazione è un passaggio. Un momento di liberazione. L’anima si separa dal corpo e prende la sua strada. Varanasi è il luogo perfetto per questo passaggio: si dice che chi muore qui, spezza il ciclo delle rinascite. Raggiunge la moksha, la liberazione finale.

Dall’imbarcazione riesco vedere l’uomo più grande della famiglia, che tradizionalmente è colui che porta avanti la cerimonia. Si è rasato barba e capelli, come vuole la tradizione, e lo riconosco perché è vestito di bianco, con il classico abito rituale. Dalla pira piena di legna sale in alto un fumo nero, e si sente un odore estremamente forte e pungente. Mentre il corpo è abbracciato dalle fiamme, vedo un uomo che riempie un recipiente con le ceneri, trasportando quel secchio sul capo, verso la riva, prima di spargerle sul fiume.

Le cerimonie di cremazione sono vietate alle donne perché questo momento è sacro, e non ci si può permettere il lusso dell’emotività: non ci sono lacrime, infatti, i volti sono segnati da una sofferenza silenziosa, ma nessuno piange, regna solo un rumoroso silenzio che assorda e ammutolisce.

Vicino ai gradoni del Ghat, ci sono cataste enormi di legna: i crematori non si spengono mai, né di giorno né di notte, ci racconta la guida. Lo status sociale, la casta e il denaro accompagnano un indù nella vita, ma sono determinanti anche quando arriva morte. Il senso di queste parole è semplice, ed è celato dietro un profondo divario sociale che caratterizza tutto il paese: le famiglie più ricche possono permettersi di acquistare più legna per la pira, consentendo al corpo del defunto di bruciare completamente, mentre quelle povere ne possono comprarne solo un quantitativo ridotto, che non sarà sufficiente a cremare totalmente il corpo, che sarà gettato insieme alla cenere, nel Gange. Proprio questi pezzi di carne che fluttuano senza direzione in acqua, vengono recuperati e mangiati dagli Aghori.

Di nuovo vita e morte si fondono in una danza senza fine.

La sacralità di Varanasi è tangibile in ogni passo che si calpesta nella città, in ogni sguardo di fedeli che bevono grandi sorsi d’acqua del fiume direttamente dalle proprie mani. Spargere le proprie ceneri qui è parte del percorso, ma morire qui, morire a Varanasi è il vero obiettivo.

Ho visto un documentario interessante che parlava di “case della morte”. Sì, case della morte. A Varanasi esistono degli alloggi, le cui stanze hanno il costo simbolico di pochi centesimi al giorno, per morire. Ogni persona, di qualsiasi casta, religione o status sociale può usufruire di queste case, per un massimo di 15 giorni, per venire a morire nel luogo più sacro del mondo.

Durante il tragitto la nostra guida ci racconta che ci sono famiglie che percorrono centinaia e centinaia di km con il cadavere di un parente legato sulla parte superiore dell’auto, per raggiungere Varanasi ed effettuare la cremazione proprio nella città di Shiva.

Anche se sembra che morire a Varanasi sia il sogno di ogni induista, non tutti possono essere bruciati sulle rive del Gange. Le donne incinte e i bambini non possono essere cremati, perché già puri, così come gli animali, che sono simbolo degli dei. I Guru sono esenti, così come chi muore per il morso di un cobra, che simbolicamente è rappresentato come la collana del dio Shiva. Tutte queste persone vengono, invece, legate a una pietra e gettate nel fiume.

Passa qualche ora; sembra che il tempo stia volando in una manciata di miseri minuti. A differenza di altre giornate, di altre città, in cui ogni ora aveva un peso, pesava su di noi psicologicamente, e non poco, qui il tempo si scioglie, o forse si ferma nella nostra percezione, mentre vita e morte vanno avanti, insieme.

Le emozioni a Varanasi

Le persone a Varanasi sembrano non temere la morte, ma vi nutrono un profondo rispetto, celebrando la fine, nella consapevolezza che nessuno di noi è eterno. In fondo, siamo nati per morire, e solo questa certezza può aiutarci a vivere e apprezzare ogni giorno, ogni nuova occasione che ci viene concessa, ogni alba e ogni tramonto che viviamo, su questa terra.

Tra tutte queste informazioni e sensazioni difficili da assimilare, resto ferma sulla riva, guardando senza osservare davvero, oltre. Sento niente tranne i miei pensieri, e una incredibile sensazione di pace come se, adesso, un po’ di questa Varanasi che vedo da fuori, fosse anche dentro di me.

Qui, morte e vita si sfiorano, si toccano e poi si uniscono come se fossero destinate a non separarsi mai. I ghat raccontano mille storie di devozione e di addii solenni, di uomini che cercano la salvezza per le loro anime.

Varanasi non ti consola. Non ti accoglie. Non ti dice che andrà tutto bene. Ti mette davanti a ciò che sei. Ti fa sedere accanto alla morte, alla miseria, alla fede, alla bellezza, alla sporcizia, alla grazia. Ti lascia lì, inerme, a guardare.

Ed è proprio in quella nudità, in quella sospensione, che succede qualcosa. Non sai spiegare cosa. Ma succede.

Io sono andata via diversa. Come se la pelle mi si fosse assottigliata. Come se vedessi più a fondo. Come se avessi capito qualcosa sul tempo. O sul fatto che non possiamo capire tutto. E che va bene così.

Perché in fondo, Varanasi non vuole essere capita.

Varanasi vuole essere, prepotentemente, vissuta.